近期,MILab在弱监督眼底血管分割方面取得进展,提出了一种基于点标注的弱监督分割方法,相关研究论文“Points-supervised Fundus Vessel Segmentation via Shape Priors and Contrastive Learning”已经被IEEE Transactions on Medical Imaging接收。

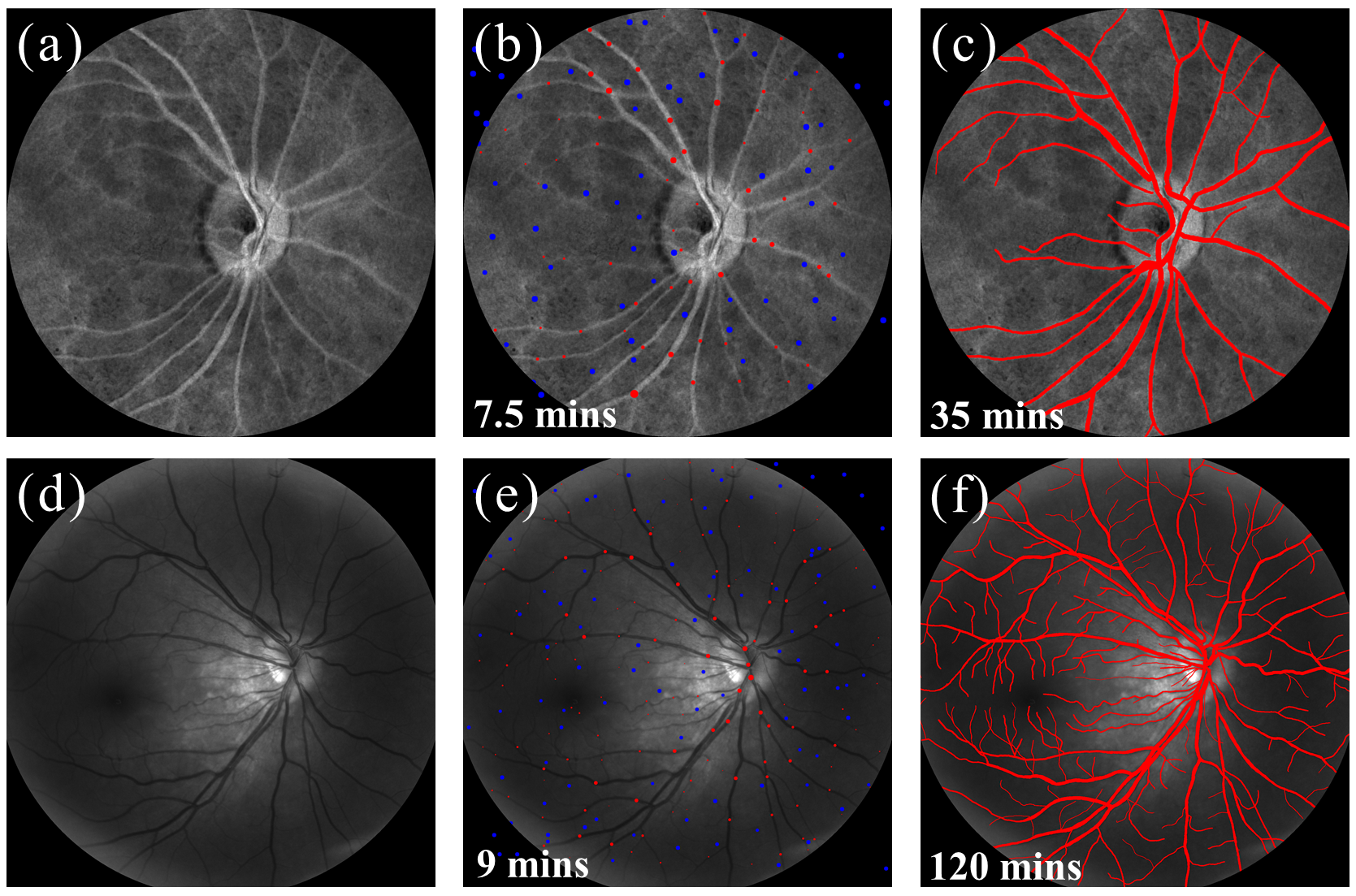

尽管全监督的视网膜血管分割方法能够产生准确的结果,但其标注过程繁琐。虽然已经有一些工作致力于减轻血管标注负担,但他们仍然需要若干完全标注的图像,或复杂的人工干预过程。近年来,为进一步降低标注成本,研究者提出了多种形式的弱监督标注,包括图像级标签、边界框、涂鸦标注和点标注。其中,图像级标签主要用于训练图像分类网络,并生成类激活图(Class Activation Map, CAM),作为伪分割标签以提供目标的大致定位。然而,在视网膜图像数据集中,每幅图像都同时包含血管与背景,这使得图像级标签不适用于该任务。边界框标注难以有效标注血管这类网状且细小的目标。涂鸦标注则需额外精力跟随血管的走形,尤其是在标注小血管时,需要精确勾勒其形状,劳动强度较高。相比之下,点标注在标注成本与监督信息之间实现了良好的平衡,同时也更易于扩展到大规模数据集。此外,在进一步对动脉与静脉进行分类标注时,点标注也可灵活地应用于交汇区域。因此,研究团队在血管分割任务中引入了点标注。如下图所示,基于点标注,可以显著降低标注时间:对于激光散斑(LSCI)图像,从原先的35分钟降至7.5分钟;对于548 nm的视网膜图像,从120分钟降至9分钟。

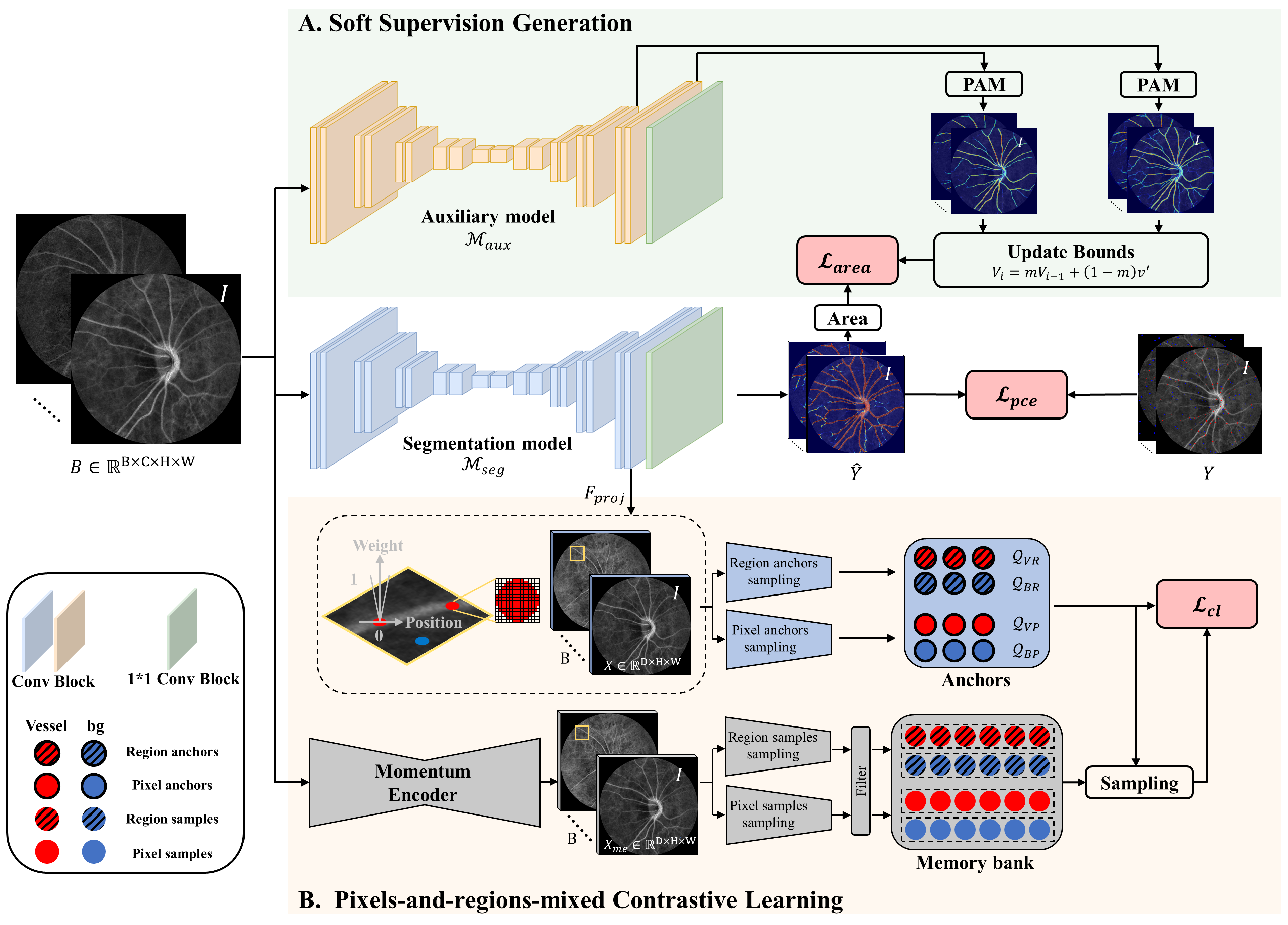

为了提升点标注下的分割性能,以及更好地利用标注信息。研究团队主要进行了以下两个关键操作:

(1)利用血管面积先验知识作为约束:通过CAM提取分割网络解码器中不同层的血管激活图,通过加权平均的方式得到对血管面积的估计,从而约束网络的预测结果。这种方式在提供血管信息的同时,可以避免伪标签带来的噪声影响。

(2)基于点和区域的对比学习:为了有效利用已有的标注信息,基于标注的血管点和背景点,通过对比学习构建表示能力更强的特征空间。同时,单个标注像素无法体现区域信息,因此额外计算了标注点的区域特征,基于单个像素和标注点区域两个层次进行对比学习。

研究团队在多个数据集上进行了算法验证,结果表明:

- 基于点标注实现眼底血管分割的可行性:通过对血管和背景进行点标注,可以有效实现血管分割任务。和全标注相比,可以大大减少需要的标注时间和成本。

- 性能提升显著:和baseline及其他弱监督分割方法相比,本方法在多个数据集上都实现了较大幅度的提升。消融实验也证实了算法主要组件对结果的贡献。

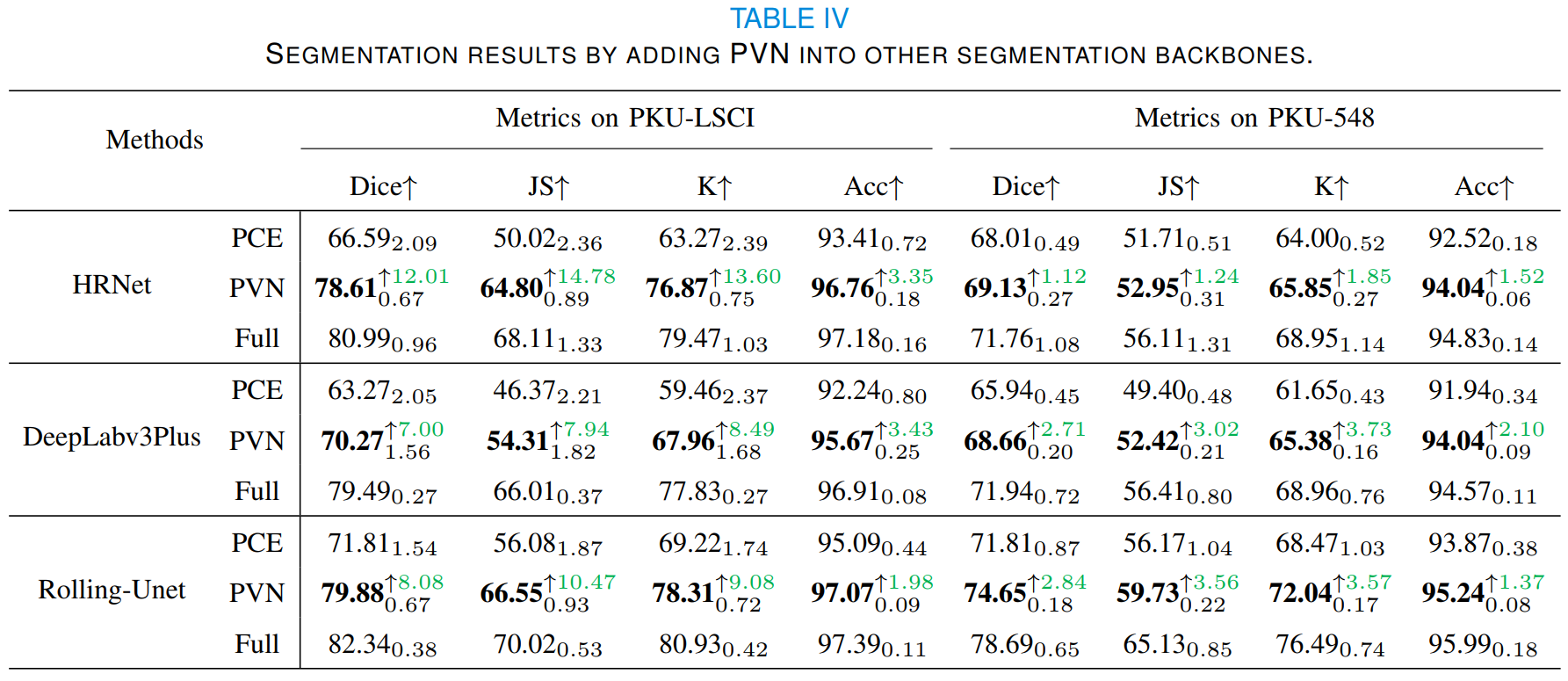

- 方法具有良好的通用性:本研究分别利用UNet、HRNet、DeepLabv3Plus和Rolling-Unet作为baseline,结合所设计的框架进行训练,相对于其原始弱监督分割效果实现了较大的提升。

该论文第一作者为MILab博士生李恺文,卢闫晔助理教授和博士后朱磊为本文的通讯作者。其他合作者还包括MILab博士生何航舟、曾爽、张心亮和硕士生李远威。该研究得到了国家自然科学基金、北京大学“临床+X”青年专项、中国博士后创新人才支持计划、北京大学肿瘤医院学科交叉专项和中央高校基本科研业务费专项资金的支持。