视网膜血管和脉络膜血管是眼底血管的两个主要类别,它们位于眼底的不同轴向位置,为视网膜等眼底组织提供充足氧气与营养。眼底血管能够反映诸多的眼科疾病,因此其成像方法的研究对于临床诊断具有十分重要的意义。近日,北京各大学工学院任秋实课题组分别通过多光谱眼底照相机(Multispectral Fundus Camera,MSFC)与光学相干断层成像(Optical coherence tomograph, OCT),对眼底血管尤其是脉络膜血管结构与成像机理展开研究。该研究着重分析了眼底成像与照明波长的关联,并揭示了脉络膜厚度对脉络膜血管成像结果的影响。相关工作在线发表于国际学术期刊《生物光子学》(Biomedical Optics Express),题目为:“Retinal choroidal vessel imaging based on multi-wavelength fundus imaging with the guidance of optical coherence tomography”,第一单位为北京大学工学院。

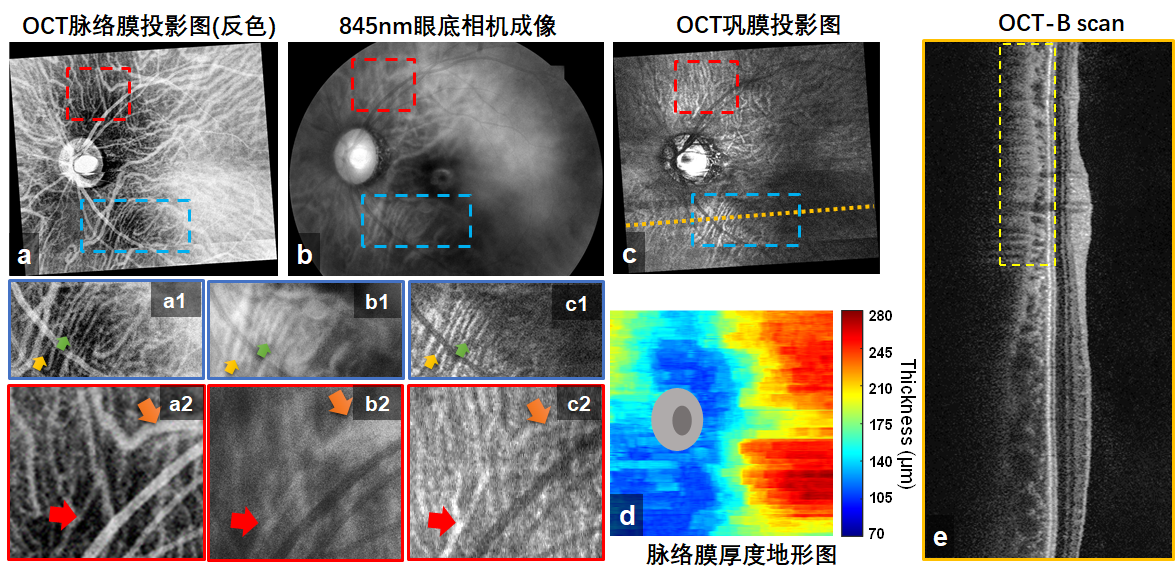

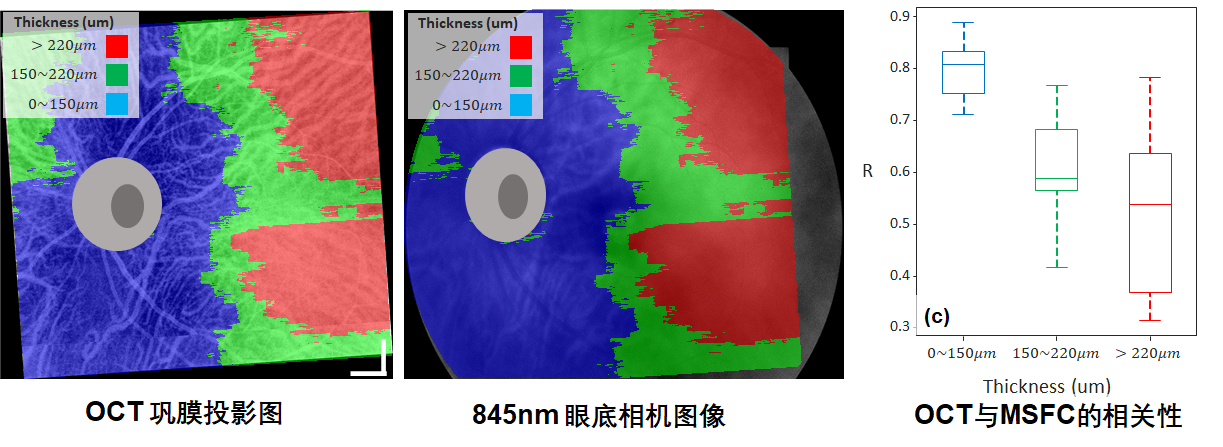

作为一种波长分辨型的眼底照相机,MSFC可以利用每种生物组织类型都有其自身的光学吸收系数和反射系数,快速提取眼底不同的深度的信息。但是,MSFC成像是涉及多种因素的复杂过程,以往对MSFC眼底成像结果形成机制的研究还难以解释不同受试者脉络膜成像结果显著差异。因此,该课题组在研究中引入了高速扫频OCT系统(Swept Source OCT),利用OCT的三维层析能力与扫频系统的高速扫描特性对眼底进行大范围的三维结构成像。同时,该课题组设计了一种跨模态血管对比方法评价了眼底不同波长的MSFC图像与不同层次SSOCT重建结果。实验表明,对视网膜血管,短波长(小于605nm)MSFC图像OCT分层结构与匹配度较好;随着波长的增加,MsFC会逐渐显示出更多的脉络膜信息,但依然与脉络膜层的OCT结构成像结果有差异。通过对眼底脉络膜成像的进一步关联研究,课题组发现MSFC图像中展示的脉络膜血管与对应的脉络膜层的厚度信息有着很高的相关性,即:脉络膜厚的区域会表现出模糊的脉络膜结构;相反,较薄的脉络膜区域则呈现出清晰的结构。课题组的分析认为脉络膜下方的巩膜对于近红外探测光的反射性是这一现象形成的主要原因。这一研究结果将有助于研究人员深入理解多光谱眼底血管的成像结果,并指导对视网膜疾病的临床影像学研究,评估脉络膜血管的临床价值。

图1 845nm眼底相机成像与脉络膜层OCT成像结果对比

图2 不同厚度下845nm眼底相机成像与脉络膜层OCT成像结果的相关性对比

该论文的第一作者是任秋实课题组博士生黄智宇。卢闫晔研究员与深圳湾实验室生物医学工程研究所的刘刚军研究员是论文的共同通讯作者。该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部重大仪器专项以及深圳市科技计划的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1364/BOE.397750

6 评论

匿名用户 发表:

我是游客,我测试一下游客留言评论的功能。yeah~

匿名用户 发表:

nb

匿名用户 发表:

第一作者太强了,不知是如何有idea的

匿名用户 发表:

这个一作是我的朋友,听说他是在写wiki的时候想出来的。最近我也试了试,写wiki真的有提神醒脑的效果呢(*^_^*)

匿名用户 发表:

港真,楼上的各位真得都是游客吗。。。

姜喆 发表:

nb

添加评论